這幾天美國除了跟總統大選以及國際局勢相關的新聞,引起廣泛重視以外,也發生了一件相對來講算是不大不小的新聞,成為美國國內媒體的關注熱點,那就是肯塔基州一名公務員Kim Davis因為宗教信仰的原因,拒絕發給同性婚姻伴侶結婚證書而被收押,這位Davis女士在坐了五天的牢之後獲釋,出獄時受到了許多支持者的熱烈歡迎,另外也有兩位共和黨總統參選人公開表示支持她。

這幾天美國除了跟總統大選以及國際局勢相關的新聞,引起廣泛重視以外,也發生了一件相對來講算是不大不小的新聞,成為美國國內媒體的關注熱點,那就是肯塔基州一名公務員Kim Davis因為宗教信仰的原因,拒絕發給同性婚姻伴侶結婚證書而被收押,這位Davis女士在坐了五天的牢之後獲釋,出獄時受到了許多支持者的熱烈歡迎,另外也有兩位共和黨總統參選人公開表示支持她。

放在樂活筆記單元其實有點無奈。因為樂活電台原本希望傳達的是健康生活相關的正面信息,沒有特別的新聞評論單元;但是這件事情我覺得會嚴重影響價值觀,所以雖然沉重,還是忍不住評了一下。

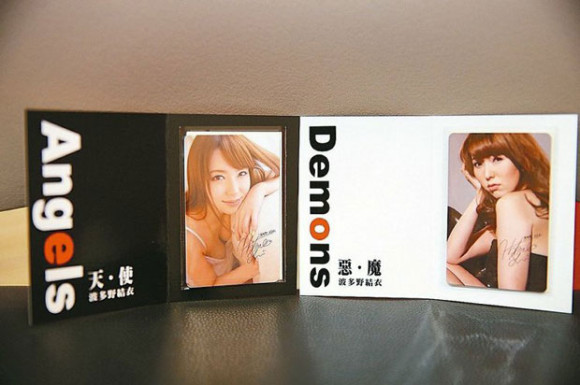

我在節目中提到,如果不曉得她的AV尺度可以上網搜尋,想想覺得不太好。舉個例子好了:這次被爆出"天使"那張照片是直接拿她的DVD封面照。那部片的名稱是"波多野結衣とイチャイチャ中出し同棲生活"。據我上網找翻譯的結果,好像可以翻成"波多野結衣火辣調情中出的同居生活"。至於"中出"是什麼,可以參考維基百科的解釋。

前一陣子台灣的風災與天津的大爆炸,都造成生命與財產的重大損失,而是兩岸政府、民眾與媒體的後續反應,可以說是截然不同。 閱讀全文 兩岸的災後輿論與思維

最近台灣發生空難事件,許多媒體“照例”又出現很多莫名其妙的報導。其實台灣新聞業淪為“製造業”,“記者”變成“編劇”已經有很長一段時間了,但在舉國震驚的悲劇中,實在沒有心情再看這類亂七八糟的報導。

昨天看到網上一篇文章,標題是“媽媽說:不好好唸書,將來就會去當記者”。實在令我不吐不快…

前一陣子,加州州眾議院有一個拉丁裔的議員提出了一項SCA5議案,要求加州公立大學在招生時考慮申請入學學生的族裔背景。他說這是希望能夠讓更多弱勢少數族裔 (非洲裔、拉丁裔) 入學,推動校園族裔多元化。而這個提案已經被州參議院通過,即將送入州眾議院表決;如果表決通過的話,就會納入十一月的公民投票中。

前天在Facebook跟一位以前電視台新聞部同事聊到日前喧騰一時的521世界末日預言。她看到了CNN的報導,說根據聯邦國稅局的稅務資料,顯示預言末日的Harold Camping領導的Family Radio廣播電台,在過去五年籌到了八千萬美元募款,對於有那麼多人被騙表示感嘆。 閱讀全文 表象背後的意義

日本空前的地震海嘯與核電廠災變震驚國際。在一片捐款救災聲中,有不少朋友對於捐款有看法。有些人覺得日本很有錢不需要捐,錢應該留給國內需要的人;有的朋友認為後續的賑災才是長期需要關注的,眼前救災交給政府就好;更有人主張救災賑災是一個國家政府應盡的責任,應該追究責任歸屬,外國人不需要捐款救災,因為捐款救災會讓原本應負責的國家政府減輕責任甚至存僥倖心理…。 閱讀全文 捐款,當然有意義!

美國的中期選舉今天舉行,一般預期民主黨將讓出不少席次給共和黨,奧巴馬政府後半任期施政將綁手綁腳。

許多人(尤其是台灣媒體)認為這是華爾街金融業與大企業透過共和黨來打擊奧巴馬。這樣講其實未必講到選民的內心裡。台灣長期以來可以說都是跟著美國的腳步走,而除了兩岸(或者說當年講反共)議題以往傾向於支持共和黨以外,其他大部分議題基本上被民主黨影響甚深。最明顯的例子就是社會福利與健保方面的走向。

簡單講,民主黨比較接近社會主義,走大政府路線,覺得政府為了維持社會公平正義,應該替民眾打點好大部分事情,並且由政府出面來主導經濟。因此民主黨主政之處各項稅捐、公債等多如牛毛,因為政府需要錢才能開辦各種服務與福利。共和黨則相信政府的規模應該盡可能縮小,稅收盡可能少,大部分公共事務都應該交由民間辦理,市場機制會自動調和。所以才會給人一種印象,認為共和黨是有錢人、大企業的朋友。

共和黨的問題在於:人性是貪婪的,市場機制不可能完美地決定一切。華爾街高幹們坐擁鉅額薪資就是好例子。共和黨的理念容易拉大貧富差距。但在另一方面,民主黨的問題則在於:無限制擴張政府規模,卻無法有效提升政府行政效能,花大錢養一堆人,缺錢就立法案發公債或加稅,老百姓苦不堪言;此外,無微不至的社會保險與福利,也變相鼓勵了一群沒有責任感、不事生產的米蟲。

所以說,這次選舉若共和黨真的大勝,未必代表選民否定奧巴馬的改革,或者是甘於向大企業財團靠攏,而是意味著中產階級選民在勒緊褲帶的同時,不願意看到政府繼續開出一張張鉅額政見支票,伴隨著政府預算與赤字的增加,以及無窮盡的加稅、發公債。如此而已。

昨天洋基隊贏了費城人隊,奪得隊史上第27座美國職棒大聯盟「世界大賽」冠軍。

同一時間,台灣如火如荼地偵辦職棒打假球案,從總統到體育界到輿論界,都大聲疾呼要搶救「國球」。

但是坦白講,棒球從來就不是我們的國球。

美國人發明棒球,熱愛棒球。小朋友從小就跟著爸爸練習投接,各縣市鄉鎮也都有棒球聯盟,家長不但以小孩能加入球隊為榮,還主動參與募款甚或擔任教練義工。

隨便問一個本土長大的美國人,他或多或少都能告訴你,關於棒球與傳奇球星的種種。

記得幾年前筆者在加州大學進修時,有一次上課正逢大聯盟冠軍戰,除了授課內容外,系主任在投影銀幕上還特別放了個小視窗,從網上現場播放最新比數與球數。

朋友的先生高居亞馬遜網站副總裁,仍然在百忙中利用自己的時間,擔任社區少棒隊的義務教練。

台灣呢?

儘管四十年來各級棒球隊的確在國際比賽中為我們爭得不少榮譽,但是棒球卻只是我們大部分人心目中的一種「節慶活動」。簡單講,瘋棒球的人的確有,但都是「看」棒球或者「說」棒球,真正去參與球隊甚至「打」棒球的並不多。

青少年都忙著升學或者各種時尚娛樂,對於棒球這類需要長期苦練的「體力勞動」,即便不是興趣缺缺恐也心餘力拙;且棒球需要大場地,培養真正像樣球隊,多半都是鄉間學校,特別是那些有著輝煌戰績的傳統球隊母校的事。

或許棒球的確能夠為我們在國際上露臉,特別是能夠打敗歐美列強與中國大陸,讓我們的心靈得到不少慰藉;但是說良心話,這樣的棒球並不真正是我們的全民運動,不過是被我們用來滿足民族自信與虛榮心的工具罷了。跟那些詐賭集團利用棒球牟利,本質上並沒有太大差異。

相較於美國,棒球到底是誰的國球,不辯自明。

那麼,這樣的「國球」是否需要全國上下花費無數金錢、時間與行政資源來挽救呢?